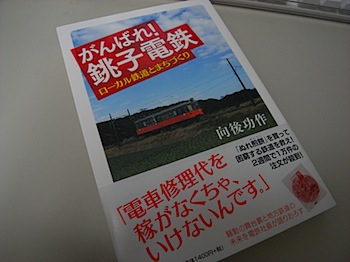

献本で頂いたいた向後功作「がんばれ! 銚子電鉄 ローカル鉄道とまちづくり」を読みました。

ネットとクチコミといった内容の本なのかと思っていたのですが、まちづくりの本でした。改めてタイトルを見ると、確かに「ローカル鉄道とまちづくり」と書いてあります。

読んでみると、意外な事実に驚愕したりしました。

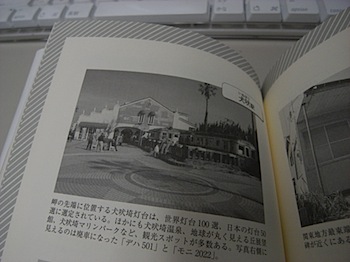

例えば、銚子鉄道の収益の2/3以上は、ぬれせんべいをはじめとする地元の名産品やグッズの売上に頼っているとか。しかも、自前のせんべい工場も持っておられる。

ぬれせんべい鉄道じゃないですか!

だから、かの騒動のときに、せんべいを売ることで窮地を脱することができたという訳なのです。

そして危機を振り返り、何がきっかけだったのかと、次のように書かれています。

私は、銚子電鉄が不器用ながらも、はじめに“声”をあげたからではないかと思います。

有名になった「ぬれせんべいを買ってください!」も、実は社内で考えたことではなく、ある社員がふと思いついて掲載してしまったものなのだとか。

そんなきっかけだったとして、最初に“声”を上げることの重要性というのは、よく分かります。もしその“声”がなければ、銚子電鉄は存続していなかった可能性が非常に高い訳ですからね。

さらに危機に関しては今回が初めてではなく、10年くらい前にもあったそうです。その時もテレビの取材などがあったものの、今回のように継続性はなかったそうです。

つまり、インターネットの重要性に関しても触れられています。

そして今後も銚子電鉄を安全に運行していくために、著者である向後功作(銚子電鉄の中の人)が考えているのは「まちづくり」です。

たった6.4kmしか運行区間のない銚子電鉄が末永く続いていくには、何度も足を運んでもらうための「まちづくり」が重要である、と。そしてそれは、全国のローカル鉄道にもあてはまる、と。

いってしまえば、銚子電鉄のようなケースが何度もあるとは考えられませんし、とてもラッキーなケースだったのかもしれません。

しかし“声”を発することは重要です。全てはあの、第一声から始まったのですから。